No solo andaban bien para sacar la pintura sino también para sacar el óxido, incluso aquel del maltrecho soporte del tapabarros. Bien.

Un cálculo a vuelo de pájaro y necesitaría al menos tres días completos para despintar todo el resto de la cabina, y al menos cinco para limpiar lo que quedaba por limpiar del chasis del camión, o quizás un poco más. Claro que necesitaría dedicarme por completo a una sola tarea y no picotear por aquí y por allá como lo estaba haciendo ahora. Probablemente necesitaría trabajar solo, los fines de semana, para no perturbar el trabajo del taller con el ruido y el polvo. Hmm… y quizás mataría al pobre esmeril angular, tan abusado ya.

Decidí terminar con el cuento del winch y luego seguiría con la cabina. Una vez la cabina estuviese limpia de pintura y óxido la imprimaría con wash primer y la dejaría así para luego trabajar en la reparación de las abolladuras y los defectos de la chapa. Ojalá y en el intertanto encontrase a alguien que hiciera esa pega.

Entonces, continué con mis afanes del winch, usando cada pedacito de fierro que encontré cerca de la Merkabah. El metal brillaba una vez pulido con los discos ad hoc, y yo esperaba que la geometría y la soldadura hicieran lo suyo para mantener en su sitio al winch cuando se usara.

Como se mencionó en precedencia, varias veces, cualquier pedazo de fierro puede servir para completar un repuesto, un suple o una obra de arte. Es solo cuestión de largo por alto por ancho, no de ubicación; eso da lo mismo.

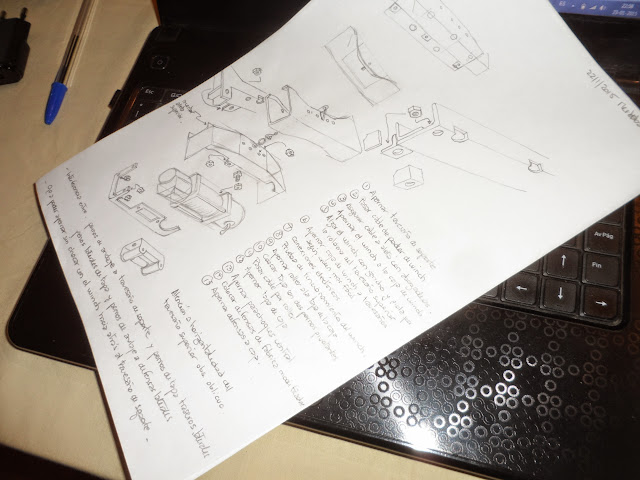

El winch es un pedazo de fierro bastante pesado y, por estar tan cerca del radiador, apernarlo a la caja y al soporte transversal desde abajo resultaría imposible. Tuve que cranear todo un procedimiento, paso a paso, para poder montar tanto la caja como el winch y luego la tapa. Se requeriría de dos personas, a lo mejor solo una, con una cuerda y un par de roldanas y un montón de paciencia.

Ese sábado en particular no tuve ganas de trabajar en el taller con el calor que hacía, así que me la pasé pensando en la Merkabah y los múltiples pasos a seguir. Fuimos a pechar piscina donde unos parientes para sacarnos el calor de encima, y funcionó.

Domingo por la mañana, y un calor indecente amenazaba con derretir todo el valle del Aconcagua. Sin embargo, salí igual a andar en moto por los cerros. Los senderos estaban extremadamente secos, resbaladizos y rocosos, y el sol y el esfuerzo me hacían sudar como caballo, pero la ágil Yamaha se comportaba como una gatita obediente y sentía que mis habilidades de endurear estaban mejorando cada vez más. Fue un momento glorioso, hasta que pinché la rueda trasera. Plop. Justo en la cresta de la loma, a varios kilómetros de San Felipe y, adivinen… olvidé echar a la mochila la lata de espuma para pinchazos. Plop. Plop.

Estaba demasiado cansado y sudado como para enojarme conmigo mismo así que me encogí de hombros, me reí un poco y dije algo gracioso para el registro. Tomé un largo sorbo de agua de la botella que sí había llevado en la mochila y llamé a Carmen para avisar que a lo mejor me iba a demorar para el almuerzo. Ella no se rió.

Como esperaba, otro entusiasta solitario no tardó en pasar por ahí, un tipo más joven y con mucho más experiencia que yo, que casi volaba sobre las piedras, y me alentó a seguir con la rueda desinflada poniendo cuidado en no golpear las rocas grandes. Me acompañó en el descenso de la montaña mostrándome algunos senderos menos rocosos (¡!). Le agradecí un montón y me las ingenié para llegar a casa, pero llegué destruido por el esfuerzo de llevar todo el peso en la rueda delantera y de tratar de controlar la moto en los senderos escabrosos con el neumático chicloso detrás. Eduardo estaba listo para salir a auxiliarme en su Yamaha 400, sin ninguna posibilidad de llegar adonde estaba, pero iba a ir igual. Gran tipo, mi cuñado.